【內容提要】明嘉靖李元陽本《十三經注疏》上接宋、元十行本,下啟監本、毛本及殿本,在《十三經注疏》版刻鏈條中佔據重要地位,對明以後至今日經典文本的面貌有深刻影響。本文通過李元陽本《春秋穀梁注疏》與宋、元十行本及明清諸本的比較,初步考察了其文本來源、版式體例特點、異文特徵,探討其對後世諸本的影響,及在今日經籍校勘整理中可能發揮的作用,由此也可獲得對李元陽本《十三經注疏》的深入認識。

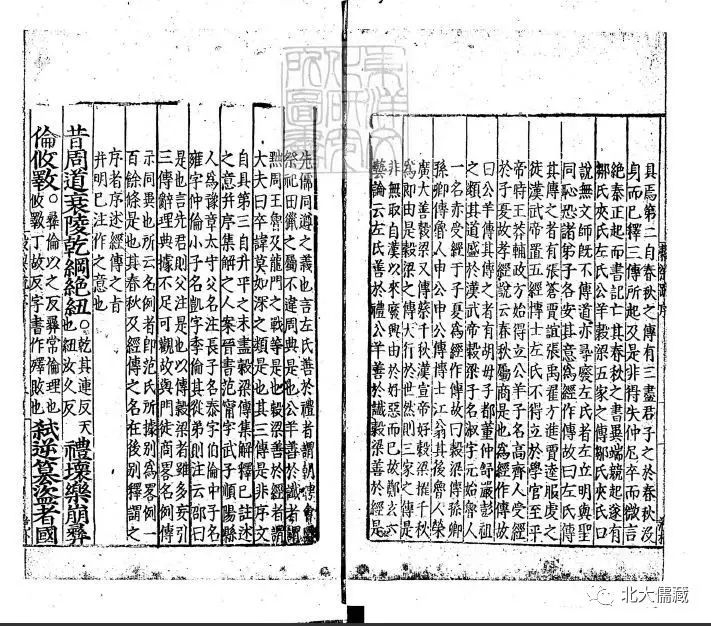

《春秋穀梁注疏》書影

明嘉靖李元陽本

東京大學東洋文化研究所藏本

明嘉靖李元陽本《十三經注疏》上接宋、元十行注疏本,下啟明萬曆北監本、崇禎毛氏汲古閣本、清乾隆武英殿本,在《十三經注疏》版刻歷程中佔據承上啟下的地位,深刻影響了明以後直至今日經典文本的面貌。但長期以來,李元陽本《十三經注疏》只是作為通行俗本的“閩、監、毛”本之一而被人認知,關於其版本源流、文本質量及在《十三經注疏》版刻史中的地位,尚缺乏深入探究。本文擬以《春秋穀梁注疏》為例,通過李元陽本與宋、元十行本及明清諸本的比較,考察其文本來源、版式體例特點、異文特徵,探討其對後世諸本的影響,及在今日經籍校勘整理中可能發揮的作用,由此也可獲得對李元陽本《十三經注疏》的深入認識。

一、李元陽本《春秋穀梁注疏》的刊刻底本

李元陽本的刊刻底本為十行注疏本,此為學界共識。但十行本有宋刻、元刻之別,元十行本又有多種不同印本,各印本補版情況不同,文字各異。李元陽本《春秋穀梁注疏》的刊刻底本究竟為十行本的何種印本呢?

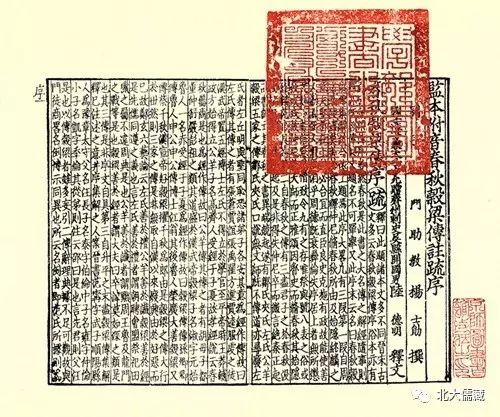

《監本附音春秋穀梁註疏》書影

《中華再造善本》影印國圖藏宋刻元修本

我們將李元陽本《春秋穀梁注疏》與國圖所藏宋十行本《監本附音春秋穀梁注疏》(以下簡稱“宋十行本”)、京都大學藏元十行本早期印本《監本附音春秋穀梁注疏》(以下簡稱“元十行早期印本”)、北京市文物局所藏元十行本晚期印本《監本附音春秋穀梁注疏》(以下簡稱“元十行晚期印本”)相比較,[2]可以發現宋十行本、元十行早期印本的異文特徵更為相似,宋十行本多有形近而訛、轉行處衍脫、因上下文致誤等情況,元十行早期印本基本沿襲其誤不加改正。而元十行晚期印本中,宋十行本及元十行早期印本的明顯訛誤,已得到相當程度的糾正。如卷十三成公七年疏文“以方改卜郊”,宋十行本與元十行早期印本同衍“方”字,元十行晚期印本則剜掉了重複的“方”字。卷十四成公十四年疏文“則翚之被責居然顯矣”,“責”字宋十行本、元十行早期印本皆誤為“素”,元十行晚期印本挖改為“責”字,等等,其例甚多。[3]此類宋十行本、元十行早期印本顯誤,而元十行晚期印本已加改正之處,李元陽本皆同元十行晚期印本。

元十行晚期印本對早期印本的校改遍佈全書,有的校改正確無誤,可與臺北故宮博物院藏宋余仁仲刻本《春秋穀梁傳》(以下簡稱“余仁仲本”)、北京大學圖書館藏抄宋單疏本《春秋穀梁疏》(以下簡稱“單疏本”)或宋十行本相合;有的校改則缺乏足夠的版本依據,乃出自校訂者臆改、妄改,由余仁仲本、單疏本或宋十行本可證其非。此類元十行晚期印本臆改、妄改之處,李元陽本亦基本沿襲。如卷十五襄公六年傳文“立異姓以蒞祭祀,滅亡之道也”,宋十行本、元十行早期印本“立”上有“非”字。元十行晚期印本剜掉“非”字,留下一字空格。李元陽本沿襲晚期印本,無“非”字。阮元《春秋穀梁傳注疏校勘記》(以下簡稱“《校勘記》”)於此出校云:“十行本‘非’字空缺,閩、監、毛本無‘非’字,石經、余仁仲本有。顧炎武云:石經多一‘非’字。何煌云:‘非’字疑衍。案宣十五年傳‘非稅畝之災也’,注云:‘緣宣公稅畝,故生此災,以責之。非,責也。’與此傳‘非’字義同。繒非滅,謂之滅者,立異姓是滅亡之道,故責之。顧說、何說並誤。”[4]按石經、余仁仲本、宋十行本、元十行早期印本皆有“非”字,晚期印本剜除“非”字有所不當,此處李元陽本沿襲了晚期印本的不當校改。又如卷十五襄公十一年疏文“是其文亦相通也”,宋十行本、元十行早期印本“亦”作“玄”,元十行晚期印本剜改為“亦”。檢單疏本此處,作“是其文互相通也”,是。蓋“玄”“互”二字字形相近,宋十行本因誤“互”為“玄”。元十行本據宋十行本翻刻,襲誤未改。晚期印本校订者發現“玄”字不通,遂依上下文義改作“亦”。李元陽本遂沿襲了晚期印本的此處改字。卷十六襄公三十年疏文“姬能守災死之貞”,宋十行本、元十行早期印本“災死”作“尖在”,元十行晚期印本剜改作“災死”。檢單疏本此處作“姬能守夫在之貞”,與上下文義相合。宋十行本“尖在”之誤,蓋因“夫”、“尖”二字字形相近而致。元十行早期印本沿襲宋十行本誤字,晚期印本校订者發現“尖在”文義不通,遂據己意改為“災死”。“災死”文義似稍通,而並非楊疏舊貌。此例李元陽本亦沿襲了元十行晚期印本的改字。卷十九定公四年注文“楚無能抗禦之者”,宋十行本、元十行早期印本及余仁仲本“抗禦”皆作“亢御”,元十行晚期印本剜改作“抗禦”。《校勘记》於此出校云:“余本‘抗禦’作‘亢御’。《释文》出‘能亢御之’,与余本合。案十行本係剜修,当是本作‘亢御’,浅人妄改。”[5]元十行晚期印本的此處妄改也被李元陽本繼承下來。

李元陽本繼承了元十行晚期印本對早期印本的校正成果,而元十行晚期印本的臆改、妄改之處,李元陽本亦絕大部分沿襲,說明李元陽本的刊刻底本確為元十行晚期印本無疑。

二、李元陽本的版式、體例特点

李元陽本以元十行晚期印本為刊刻底本,但並非原樣翻刻,而是經過重新編輯校正,版刻面貌、文本體例等與元十行本有較大差異,注疏綴合方面也對底本的疏漏做了改進。

李元陽本在版式上的改變最為顯明。宋、元十行本皆半葉十行,經傳文大字,注文小字雙行接經傳,釋文雙行小字接注文,疏文雙行小字接所疏釋經注之下。李元陽本將行款改為半葉九行,其經傳文大字,釋文、疏文小字雙行,與十行本同。而注文改為中字單行的形式,突出了注文的地位,並使經傳文、注文、釋文、疏文層次分明,一目了然。宋、元十行本按年分段,每年內各節經傳文、注文、釋文、疏文緊密相接,往往連續數葉無換行。李元陽本則將每年內每節經傳文都換行另起,經文首行頂格,次行以下皆低一格,眉目清晰,便於讀者閱讀查檢。

在內容標識方面,十行本僅在疏文前以墨圍大字“疏”字標識,傳文直接經文不加標識,注文小字雙行接於經傳文下,亦不加標識。李元陽本則分別在傳文、注文、疏文前以白文陰刻大字“傳”、“注”、“疏”字標示內容,疏文原出文中的“注”字也加白文陰刻標識。經疏文字內容繁複,十行本又是密行小字,標識不明,閱讀起來比較吃力。經李元陽本改造後,全書經、傳、注、釋文及疏文標識明確,各節經傳眉目清晰,讀起來就醒目多了。

在注疏綴合方面,李元陽本也做了改進。十行本將原本單行的經注本與單疏本合為一本,將經傳文、注文、陸德明釋文與相應疏文穿插配合,其間的編輯工作頗為複雜,疏文與經注的綴合难免有失次及不當之處。李元陽本对十行本注疏綴合方面的不當之處做了相應調整,如卷十三成公三年疏文“‘其辭’至‘譏矣’○釋曰:不稱謚,明其恭。三日哭,著其哀。是成公為無譏矣”,乃疏釋傳文“其辭恭且哀,以成公為無譏矣”。十行本綴於下經文“鄭公子去疾帥師伐許”之釋文“去,起呂反”下,李元陽本前移至傳文“以成公為無譏矣”之下。成公五年疏文“‘婦人’至‘來歸’○釋曰……故不更發之”,乃疏釋傳文“婦人之義,嫁曰歸,反曰來歸”。十行本綴於下經文“夏叔孫僑如會晉荀首於穀”之注“穀,齊地”下,李元陽本前移至傳文“反曰來歸”下。成公六年疏文“‘春王’至‘自會’○釋曰……故致會書月也”,乃疏釋經文“春王正月公至自會”。“‘立武宮’○釋曰……亦以勝齊立武宮也”,乃疏釋經文“二月辛巳立武宮”。在北大藏單疏抄本《春秋穀梁疏》中,此兩節疏文各自疏釋經文,區隔明顯。十行本未將兩節疏文分置,而是合併為一段,綴於“立武宮”之注文“義與此違”下,這應當是注疏綴合時的疏忽所致。李元陽本將“‘春王’至‘自會’○釋曰……故致會書月也”移前,兩節疏文分置於所疏釋經文之下,就比較合理。

李元陽本在版式、體例、注疏綴合方面對底本所作的改造,使原本密集的版面變得眉目清朗,經籍文本的複雜內容層次獲得更有效的揭示,注與疏的綴合也更為合理,極大改善了讀者的閱讀體驗。

三、李元陽本的文字校正

宋十行本《監本附音春秋穀梁注疏》中,因刻工偶誤造成明顯的衍脫訛誤情況比較突出,這些訛誤元十行早期印本在翻刻時基本沿襲。晚期印本做了一些校正工作,但仍有不少訛誤遺留下來。李元陽本在以元十行晚期印本為底本的刊刻過程中,對宋、元十行本沿襲下來的一些明顯誤字和衍脫,以及元十行晚期印本補版過程中形成的一些誤字,做了相當有成效的校正工作。

始自宋十行本、元十行本沿襲、元十行晚期印本未能改正的訛誤,李元陽本改正之例,如卷十三成公元年疏文“三月作丘甲”、“公羊說作丘甲”,二“丘”字,宋十行本、元十行本諸印本皆誤作“兵”,李元陽本改正為“丘”,與單疏本合。成公二年經文“丙申公及楚人秦人宋人陳人衛人鄭人”,宋十行本、元十行本諸印本“衛”字正當轉行處,脫下“人”字,李元陽本此處補入“人”字,與余仁仲本合。成公三年疏文“其丹桓宮”,“丹”字宋十行本、元十行本諸印本皆誤作“用”字,李元陽本改作“丹”,與單疏本合。成公八年疏文“《公羊》以為齊侯敗鞌之後”,“鞌”字宋十行本、元十行本諸印本皆誤作“案”,李元陽本改作“鞌”,與單疏本及《公羊》合。卷十四成公十年疏文“傳曰:其弟云者親之也”,“云”字宋十行本、元十行本諸印本皆誤作“亡”,李元陽本改為“云”,與單疏本及昭八年傳文合。成公十三年疏文“又會大夫單伯之徒亦書會諸侯”,“諸”字宋十行本、元十行本諸印本皆誤作“謂”,李元陽本改作“諸”,與單疏本合。成公十四年疏文“又葬須稱謚,莒夷無謚,故不書葬也”,宋十行本、元十行本諸印本“無謚”誤作“無論”,李元陽本改作“無謚”,與單疏本合。成公十四年疏文“而云同者,彼雖文承正月之下”,“同”字宋十行本、元十行本諸印本皆誤作“周”,李元陽本改作“同”,與單疏本合。成公十五年疏文“但書日以表失德”,“表”字宋十行本、元十行本諸印本皆誤作“素”,李元陽本改為“表”,與單疏本合。成公十六年疏文“偃為僑如所譖故云無罪”,“譖”字宋十行本、元十行本諸印本皆誤作“謂”,李元陽本改作“譖”,與單疏本合,等等。

宋十行本、元十行早期印本不誤,元十行晚期印本補版過程中形成的誤字,李元陽本亦多加改正。如卷十三成公元年疏文“襄二十八年書春無冰”,宋十行本、元十行早期印本同,元十行晚期印本此正當局部補刻處,“二”誤為“三”,李元陽本改正。成公元年釋文“僂,於矩反,一音力主反”,宋十行本、元十行早期印本同,元十行晚期印本經局部修補,“力主反”誤為“刀主反”,李元陽本不誤。成公元年注文“同,姓也。姪子,字也”,宋十行本、元十行早期印本作“同,姓也。姓子,字也”,後一“姓”字為“姪”之誤。元十行本晚期印本本應將後一“姓”字改作“姪”,卻誤改前一“姓”字,作“同,姪也。姓子,字也”。李元陽本將晚期印本的這兩個誤字都已改正過來。

類似校正底本誤字之例,在李元陽本《春秋穀梁注疏》中隨處可見。特別是一些從宋十行本《監本附音春秋穀梁注疏》開始,沿至元十行本,直到元十行本在明代正德、嘉靖時期補版後印,幾百年間始終與經籍共生的誤字,至李元陽本始得改正,這不能不說是李元陽本的一大功績。

四、李元陽本的誤刻與誤改

李元陽本在糾正底本元十行晚期印本訛誤的同時,翻刻過程中也難免形成一些新的誤刻。如卷十三成公元年注文“巧心勞乎以成器物者”,“乎”為“手”之誤。成公二年傳文“侵車至海”,“車”下脱“東”字。成公四年疏文“舊解以為上文皆晉”,“皆”為“背”之誤。成公七年傳文“不言日急辭也”上,衍“改卜牛鼷鼠又食其角乃免牛”十二字。成公八年疏文“《公羊》以為婚禮不稱上人”,“上”為“主”之誤。卷十四成公九年疏文“雖同是譏,事有有優劣”,衍一“有”字。成公十五年疏文“定元年晉執宋仲幾”,“晉”下脫“人”字。成公十五年疏文“以葬書時葬為正”,後一“葬”字當作“最”等。此皆宋、元十行本不誤,李元陽本始誤。其中如“手”誤“乎”乃因字形相近致誤,“以葬書時葬為正”蓋因上“葬”字而誤,“事有有優劣”兩“有”字正當換行處導致衍字等,當主要出自寫工刻工無意之訛。

除了寫、刊偶誤,李元陽本對底本的有意校改,因主要依據上下文義、本校他校,缺乏足夠的版本依據,有時可能導致臆改、妄改。如卷十四成公十四年疏文“公即位公子遂如齊逆女”,宋十行本、元十行本“公即位”作“公即云”,李元陽本改“云”作“位”,文義似較為貫通。然檢單疏本此處作“公即位,下文即云公子遂如齊逆女”,知宋、元十行本因上下兩“即”字而導致四字脫文。李元陽本發現底本此句有問題,因不見單疏本,遂以意改為“公即位公子遂如齊逆女”。看似文義較通,實際上卻是委屈彌縫,反而掩蓋了脫文的痕跡。成公十六年“冬十月乙亥叔孫僑如出奔齊”下注文“故詳而紀之”,“紀”字宋、元十行本皆作“己”,文義顯然不通,李元陽本遂以意改為“紀”字。此字余仁仲本作“日”,指經文書日事。“日”“己”字形相近,宋十行本蓋因此誤“日”為“己”。此字當以余仁仲本為正,李元陽本改“紀”字缺乏依據。又成公十七年疏文“家國備然後能享”,“能”字宋、元十行本作“然”,顯然有誤,李元陽本改作“能”於義可通。然據單疏本及《儀禮經傳通解》所引,此句當作“家國備然後祭享”,李元陽本改字亦無版本依據。卷十六襄公二十四年注文“塗,塗飾”及釋文“塗,烏路反,又同都反”的異文演變歷程更為典型。此處注文余仁仲本、宋十行本作“塗,堊飾”,釋文作“堊,烏路反,又烏洛反”,與《經典釋文》合。元十行本翻刻時誤為“塗,聖飾”、“聖,烏路反,又烏路反”。元十行晚期印本將兩“聖”字剜改為“塗”字,作“塗,塗飾”、“塗,烏路反,又烏路反”,乃屬臆改。李元陽本繼承了元十行晚期印本臆改的兩“塗”字,又將釋文中重複的後一“烏路反”改為“同都反”。“烏路反”重出顯然有誤,李元陽本改為“同都反”,既免明顯的重複,又合“塗”字反切,看似沒有破綻。實際上“塗”字本已是誤字,為迎合“塗”字而改為“同都反”,又是誤上加誤。此類以意校改,不僅沒有改正底本的錯誤,反而將底本錯誤痕跡掩蓋了起來,使讀者很難察覺。

五、李元陽本對後世諸本的影響

李元陽本《春秋穀梁注疏》對明清諸本的影響堪稱深遠。明萬曆時期北京國子監本(以下簡稱“監本”)直接翻刻李元陽本;崇禎時期毛氏汲古閣本(以下簡稱“毛本”)翻刻萬曆北監本,實際上也是繼承了李元陽本;清乾隆武英殿本(以下簡稱“殿本”)以監本為基礎,其體例特徵與異文特徵仍可溯源至李元陽本。阮元本雖直接翻刻自元十行本,似乎與李元陽本無甚關聯,但阮刻初印本繼承自元十行本的訛誤甚多,其後印本的校正工作實際上也與李元陽本的校正成果密不可分。

李元陽本《春秋穀梁注疏》通過版式調整、體例改進與文字校正,形成一種與宋、元十行本迥然不同的版刻新面貌。其特點是經傳每節另起提行,傳、注、疏前有大字標識,注文中字單行等,版式體例更為清晰便讀。監本、毛本原樣繼承了李元陽本的版式和體例。殿本以監本為底本,雖然在體例行款方面做了較多改變,但其經傳每節另起提行,傳、注、疏前大字標識,注文中字單行等形式,仍沿襲李元陽本開創的體例面貌。

文字方面,自宋十行本開始沿至元十行本諸印本的許多明顯文字訛誤,至李元陽本始得校正,這些校正成果都被監本、毛本、殿本繼承了下來。當然,始自李元陽本的一些誤刻、誤改之處,也對監本、毛本、殿本產生了深刻影響。以上文所舉李元陽本誤刻例來看,其中卷十三成公七年傳文“不言日急辭也”上衍“改卜牛鼷鼠又食其角乃免牛”十二字,監本、毛本、殿本皆同李元陽本。卷十四成公九年疏文“雖同是譏,事有有優劣”,李元陽本“有”字正當換葉換行處,遂衍一“有”字,監本、毛本皆沿襲此誤(殿本改正)。成公十五年疏文“定元年晉執宋仲幾”,“晉”下脫“人”字,監本、毛本皆同李元陽本(殿本改正)。“以葬書時葬為正”,後一“葬”字為“最”字之誤,監本、毛本及殿本皆沿襲。此皆宋、元十行本不誤,李元陽本始誤之處,監本、毛本皆沿襲李元陽本,殿本則或改正或襲誤。

李元陽本在校改中的失當之處,也多延續到監本、毛本及殿本中。如上舉卷十四成公十四年疏文“公即位公子遂如齊逆女”之“位”字,成公十六年“冬十月乙亥叔孫僑如出奔齊”下注文“故詳而紀之”之“紀”字,成公十七年“家國備然後能享”之“能”字,都是宋、元十行本有誤,李元陽本無版本依據臆改者,監本、毛本、殿本皆沿襲了李元陽本臆改之字。卷十六襄公二十四年釋文“塗,烏路反,又同都反”一例,監本、毛本亦沿襲李元陽本,惟殿本據《經典釋文》做了校改。

阮元本以元十行晚期印本為底本原樣翻刻,底本訛誤基本不改,僅於誤字處標記符號,卷末出校說明。但元十行晚期印本訛誤甚多(其中有沿襲自宋十行本者,有元十行本新增者,亦有元十行晚期印本補版之誤),從阮刻初印本實際情況看,[6]其中照刻底本誤字而無校字符號、無校記說明的情況十分常見,許多是非常明顯的訛誤。上文我們所列宋、元十行本皆誤,李元陽本校正之處,如卷十三成公元年疏文“三月作丘甲”、“公羊說作丘甲”,宋十行本、元十行本諸印本皆誤作“兵”,阮刻初印本亦作“兵”,並無校記。成公二年經文“丙申公及楚人秦人宋人陳人衛人鄭人”,宋十行本、元十行本諸印本脫“衛”下“人”字,阮刻初印本亦脫“人”無校記。成公三年疏文“其丹桓宮”,“丹”字宋十行本、元十行本諸印本皆誤作“用”字,阮刻初印本亦誤“用”無校記。卷十四成公十年疏文“傳曰:其弟云者親之也”,“云”字宋十行本、元十行本諸印本皆誤作“亡”,阮刻初印本亦誤“亡”無校記。成公十三年疏文“又會大夫單伯之徒亦書會諸侯”,“諸”字宋十行本、元十行本諸印本皆誤作“謂”,阮刻初印本亦誤“謂”無校記等等。此皆李元陽本已校正之訛誤,而阮刻初印本仍沿襲,且無任何校記說明。

因阮刻初印本此類訛誤較多,印行後頗受詬病,遂有道光年間校訂之舉。阮元《江西校刻宋本十三經注疏書後》末附阮福案語云:“此書尚未刻校完竣,家大人即奉命移撫河南,校書之人不能如家大人在江西時細心,其中錯字甚多,有監本、毛本不錯而今反錯者。”[7]道光六年南昌府學教授朱華臨《重校宋本十三經注疏跋》云:“今夏制軍自粵郵書,以倪君模所校本一冊寄示。適奉新余君成教亦以所校本寄省。……余因合二君所校之本詳加勘對,親為檢查督工,逐條更正。”雖然倪模與余成教校訂所據何本未有明文,但從阮刻後印本剜改的實際情況看,[8]其校訂改刻文字多同於李元陽本。如上舉阮刻初印本沿襲宋、元十行本訛誤之例,後印本皆已改正,同李元陽本。阮福“有監本、毛本不錯而今反錯者”云云,當時校訂所據或為監本、毛本,而監本、毛本異文實際上多繼承自李元陽本。卷十六襄公二十四年“塗,堊飾”一例更為顯明。此處釋文,元十行本晚期印本誤作“塗,烏路反,又烏路反”,李元陽本改後一“烏路反”為“同都反”,與本已訛誤的“塗”字相應。阮刻初印本翻刻元十行晚期印本的“塗,烏路反,又烏路反”,至後印本,則剜改後一“烏路反”為 “同都反”,這明顯是受到了李元陽本的影響。

六、李元陽本的校勘價值

《穀梁》注疏本的版本源流相當明晰,由宋至今僅有附釋音注疏本一脈單傳,宋十行本《監本附音春秋穀梁注疏》是后世《穀梁》注疏本的最早源頭。而宋十行本書坊刻書的特性,導致其文本訛誤較多。元十行本翻刻宋十行本,基本沿襲了宋十行本的這些訛誤,雖經校訂改刻,遺留下的訛誤仍隨處可見。正如我們前面指出的,李元陽本對元十行本的校訂,特別是對其中一些明顯誤刻字的校訂,是卓有成效的,也是應該被後人繼承的。而實際上,無論是嘉慶時期的阮刻《十三經注疏》本及阮元《校勘記》,還是今日的諸種標點整理本,對李元陽本都缺乏足夠的重視,甚至完全忽視。一些李元陽本已經改正的元十行本訛誤,而《校勘記》不提及,阮元本(包括初印本及後印本)仍誤刻,有的又延續到今日的新整理本中。而阮元本的新增訛誤,本可據李元陽本或他本改正,而今整理本未能發現,或發現而不能做按斷,這都是頗令人惋惜之處。

目前學界較常使用的阮元本,一為臺北藝文出版社影印本,底本為阮刻初印本;一為中華書局影印本,底本為經校訂之世界書局縮印本。如我們上文所述,阮刻《十三經注疏》本《穀梁》以元十行晚期印本為底本,有的底本訛誤已經《校勘記》發現,阮本於正文字旁加校勘符號,卷末加校記說明。但《校勘記》未能指出的底本訛誤亦頗不少,也都被阮刻本照樣繼承下來,而未加任何符號和說明,而實際上這些訛誤李元陽本多已改正。加上阮刻本身的新增誤字,阮刻初印本中各類訛誤甚多,這是使用阮刻初印本時需要特別注意的。

阮刻後印本經過校訂,修正了初印本中的大量訛誤,較初印本優勝。不過仍有校訂未盡之處,遺留在我們常用的中華書局影印本中,又延續在今整理本如北京大學出版社標點《十三經注疏》本(以下簡稱“北大標點本”)、《儒藏》整理本(以下簡稱“《儒藏》本”)中。我們可以舉卷十六數例為證。如卷十六襄公十六年疏文“諸侯不得私相治,執之以歸,非明禮矣”,阮元本“之”誤刻為“人”。此字自單疏本、宋十行本以下包括李元陽本及監、毛、殿本皆作“之”,惟阮元本作“人”,乃阮本新增誤字,阮刻後印本未及改正。北大標點本沿阮本之誤作“人”,未出校;《儒藏》整理本據宋十行本、單疏本出校,而未判是非。襄公十九年注文“此與盟後復伐無異”,元十行本諸印本皆誤作“盟後後伐”,李元陽本已改正,而阮刻初印本、後印本皆沿襲元十行本誤字,並無出校。此字北大標點本據《穀梁補注》改字出校,《儒藏》本據襄十一年“復伐”出校,卻都未提及包括余仁仲本、宋十行本及李元陽本在內的諸多版本依據。襄公二十五年釋文“居,屈勿反”,“勿”字余仁仲本、宋十行本以下包括李元陽本及《經典釋文》皆同,阮刻本作“忽”,乃新增誤字,後印本未能改正。此字北大標點本沿誤未出校,《儒藏》本據宋十行本及《經典釋文》改“勿”,是。襄公二十九年疏文“注怨仇餘祭”,“祭”字當宋十行本換行處,下誤重一“祭”字,元十行本諸印本同,李元陽本已改正。而阮刻初印本、後印本仍襲底本誤字,亦無出校。此衍字北大標點本據文義刪,未及版本;《儒藏》本據單疏本刪。襄公三十年疏文“若實失民,則直稱人以弒”,“以弒”亦當宋十行本換行處,其下誤重“以弒”二字,元十行本諸印本同,李元陽本已改正。而阮刻初印本、後印本皆沿底本衍字,無出校。此例北大標點本、《儒藏》本僅出校云“疑衍”,而未出版本依據,亦未刪改。

以上或阮元本沿襲底本訛誤,或阮元本新增訛誤,而李元陽本皆不誤,可證李元陽本的校勘價值。由於《穀梁》注疏合刻本僅存十行本一系,而《穀梁》單疏本僅存卷六至卷十二殘卷,單疏本存世部分疏文的校勘尚有單疏本可據,如上舉襄公十六年例;而單疏本所缺的卷一至卷五,當注疏本卷一至卷九,此部分疏文的校勘無單疏本可據,亦無其他系統注疏本可據,則此部分疏文的校勘中,李元陽本的價值更可凸顯。

作者單位:北京大學《儒藏》編纂與研究中心

( 本文原載《儒家典籍與思想研究》第九輯,北京大學出版社,2017。引用請依據原出處)

[1]本文爲2014年度國家社科基金項目“《十三經注疏》版本研究”(項目批准號:14BTQ020)、2015年度國家社科基金重大項目“《春秋左傳》校注及研究”(項目批准號:15ZDB071)成果之一。

[2]李元陽本《春秋穀梁注疏》,據東京大學東洋文化研究所藏本。國圖藏宋十行本《監本附音春秋穀梁注疏》及北京市文物局藏元十行本晚期印本《監本附音春秋穀梁注疏》,據《中華再造善本》影印本。

[3]關於元十行本不同印本的比較及晚期印本對早期印本的校改情況,筆者另有《元十行本< 監本附音春秋穀梁注疏>印本考》一文,見《中國典籍與文化》2017年第1期。

[4]《春秋穀梁傳注疏校勘記》卷九,《續修四庫全書》第183冊,176頁。

[5]《春秋穀梁傳注疏校勘記》卷一一,《續修四庫全書》第183冊,187頁。

[6]阮刻初印本,據臺北藝文出版社影印阮刻《十三经注疏》本。

[7]阮元《揅經室集》三集卷二,《四部叢刊》影印本。

[8]阮刻後印本,據北京大學圖書館藏道光重修本《監本附音春秋穀梁注疏》。